Oleh: Muhammad Nashrul Abdillah

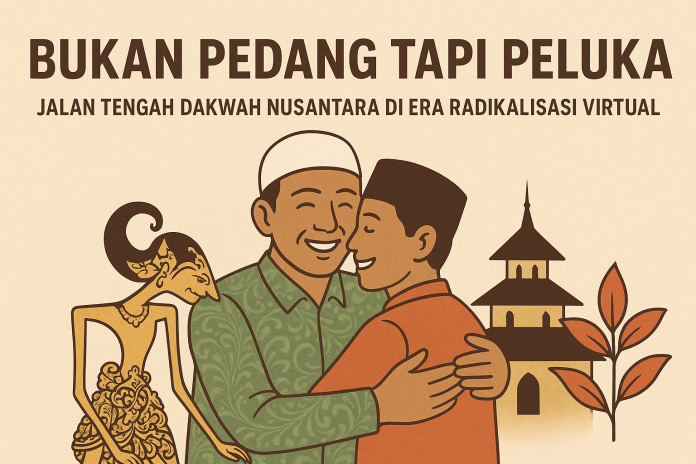

“Di tengah radikalisasi virtual, yang kita butuhkan bukan pedang, melainkan pelukan yang meneduhkan.”

Keseimbangan antara nilai universal Islam dengan kearifan lokal Indonesia sudah lama berjalan di bawah konsep Islam Nusantara yang menciptakan harmoni antara spiritualitas dan budaya. Di Indonesia, dakwah bukan sekadar mengajari teks, tetapi menjalin ikatan dengan jiwa masyarakat melalui seni, bahasa, dan budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Era digital seperti sekarang ini berpotensi memunculkan radikalisasi virtual. Dari sini, kita perlu memperkuat dakwah yang merangkul, bukan memukul, yaitu dakwah yang menghormati, bukan yang memisahkan.

Islam memiliki sejarah panjang dalam membangun strategi damai dan inklusif di Indonesia, terutama pada masa Walisongo. Mereka menghadirkan dan mendakwahkan Islam melalui akulturasi dengan budaya lokal seperti wayang, slametan, tembang, dan kesenian lokal lainnya. Walisongo tidak menggunakan cara yang anarkis untuk berdakwah, seperti memaksa atau melakukan kekerasan. KH. Aqil Siroj menegaskan bahwa dakwah yang dilakukan Walisongo—yang merangkul, bukan memukul—penting karena mereka mengundang masyarakat ke dalam ritual budaya, lalu secara bertahap menghadirkan unsur Islam secara halus dan santun. Model ini sukses mengubah peta spiritual Nusantara tanpa memecah atau menghilangkan budaya lokal.

Konsep Islam Nusantara sendiri menegaskan bahwa model Islam di sini tidak menciptakan mazhab baru, melainkan merupakan proses merancang bangunan dakwah Islam yang menyatu secara harmonis dengan budaya Nusantara. Bersinerginya tradisi lokal seperti slametan, tahlilan, dan maulid menjadi wahana dakwah, asalkan tidak bertentangan dengan nilai keislaman.

Hal di atas berlawanan dengan metode dakwah kaum transnasional eksklusif yang cenderung tekstualistik dan kaku, mendesak pengikutnya meninggalkan tradisi lama demi ide “kemurnian” yang sering kali mengabaikan nilai tradisi lokal dalam konteks keindonesiaan. Ideologi eksklusif, retorika keras, dan intoleransi semakin marak lewat platform online. Penolakan terhadap simbol dan pluralisme kultural terjadi akibat retorika yang menyentuh emosi. Sementara itu, Islam Nusantara menghadapi tekanan untuk mempertahankan relevansi metode dakwahnya.

Kearifan lokal seperti pepatah, syair, wayang, dan arsitektur masjid tradisional seperti Masjid Agung Demak dengan atap joglonya merupakan perwujudan nyata akulturasi Islam Nusantara yang membedakan diri dari model agama yang mengutamakan bentuk visual ala Timur Tengah. Strategi komunikasi ini efektif karena ketika ajaran Islam dikemas dalam bentuk yang sudah akrab, rakyat lebih terbuka untuk memahami—bukan sekadar demi estetika belaka. Namun, perjalanan ini tidak bebas dari tantangan. Arus transnasional agama membawa ide “Islam Kaffah” ala Arab yang membandingkan Islam lokal Nusantara sebagai Islam yang tidak murni.

Kelompok-kelompok ini sering mengklaim bahwa mereka memiliki tafsir tunggal dan normatif, yang memaksa pengikutnya menyingkirkan tradisi dari jalan keberagaman. Bibit-bibit ini bisa tumbuh besar karena kerentanan anak muda yang haus kejelasan spiritual dan mudah termakan narasi “kembali ke Al-Qur’an dan Hadits”, sehingga melupakan model dakwah penuh empati dan inkulturatif yang sudah terbukti mampu menyatukan perbedaan.

Bangsa Indonesia membutuhkan jalan tengah yang memadukan moderasi dan akar budaya lokal untuk menghadapi gelombang agama transnasional. Islam Nusantara menekankan moderasi (tawasut), kasih sayang (rahmah), anti-radikalisme, inklusivitas, dan toleransi. Pandangan ini berbeda dengan aliran transnasional yang berpandangan kaku dan hitam-putih. Imdadun Rahmat (NU Online) menjelaskan bahwa menguatkan Islam moderat ala Indonesia merupakan langkah strategis untuk melindungi karakter sosial seperti budaya dialog, toleransi, dan pluralisme yang khas Nusantara.

Strategi dakwah Nusantara harus berkembang secara kreatif di ruang digital agar narasi dakwah kekerasan perlahan menghilang di kalangan milenial. Sebaliknya, model komunikasi bergaya humanis—yang menghormati budaya dan membumikan nilai Islam lewat konten lokal bermakna—akan lebih efektif sebagai metode dakwah Nusantara di ruang digital. Selain itu, masyarakat harus memiliki literasi digital agar lebih selektif memilih konten Islami yang sehat dan menolak propaganda radikal.

Penelitian di UIN Suska dan UIN SGD menunjukkan bahwa dakwah berbasis kearifan lokal digital, storytelling budaya, dan pengajaran nilai tradisi lewat media daring mampu menjaga identitas Islam Indonesia sekaligus membendung narasi ekstrem. Hal ini tidak akan terwujud tanpa kolaborasi multi-aktor. Pesantren, ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, pemerintah, dan akademisi harus bersinergi.

Di tengah hingar-bingar Islam Nusantara yang apik, ada kritik yang menuduhnya sebagai “agama budaya palsu” atau akar supremasi Jawa, khususnya dari segelintir elit NU. Namun kritik ini tidak menghilangkan fakta bahwa model dakwah yang berhasil adalah yang mampu menjelaskan teks suci berdasarkan konteks lokal, mencerminkan akhlak universal, dan tetap menjaga akar kultural. Ketika dakwah hadir bukan untuk memaksa, melainkan mengajak, ia menjadi jalan penyatuan.

Perlu diingat bahwa dakwah yang efektif bukan tentang seberapa keras kita berbicara, melainkan seberapa dalam kita menyentuh hati. Seperti yang diwariskan Walisongo, ajaran Islam lewat medium budaya, tembang, dan keramahan dapat mengirimkan pesan kasih hingga masuk ke relung jiwa tanpa paksaan. Di tengah radikalisasi virtual, jalan damai ini adalah jalan yang kita butuhkan—bukan pedang, tetapi pelukan yang meneduhkan. []